1.新卒にとっては異国?謎の会話が飛び交う病棟

看護師として勤務を始めた1年目の頃は、「昨日アポった患者さん、心電図の所見はafタキでした。アニソコありません」といった先輩や先生の会話がさっぱり分からなかった経験がある方は多いのではないでしょうか。言葉をメモして帰って調べたり、略語集の参考書を買いに走ったりと、まるで異国の地に放り出されたような錯覚に陥ってしまいます。

2.他職種の友人と会話が噛み合わない

同じ略語でも、一般的な略語と医療業界の略語では認識の違いが生じることがあります。他職種の友人との会話で、こちらは腹部大動脈瘤の話をしているのに、相手は歌手グループの話をしていると思っていたなんていうことも時々起きる笑い話です。

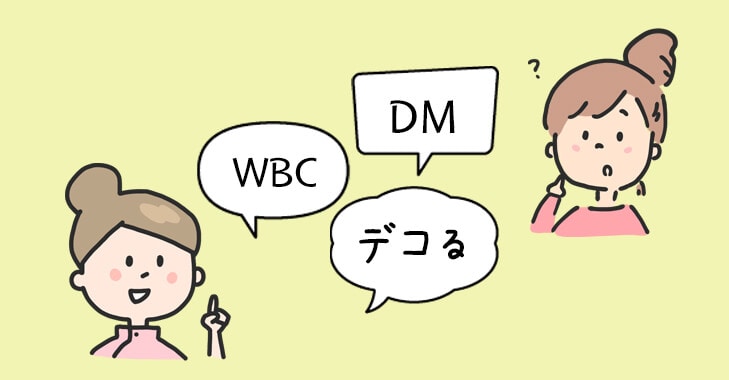

3.一般的な略語と医療従事者で認識のズレがある略語

世間一般で認識されている略語と看護師が認識している略語では同じ単語でも内容が違うことが多々あります。看護師が「WBC」というと真っ先に思い浮かぶのは「白血球」ですが、一般的には野球です。「デコる」は心不全の状態のことを指しますが、一般的にはデコレーションをするという意味で使います。「DM」と言えば私たちは糖尿病を思い浮かべますが、通常はダイレクトメッセージだと思う人が多いでしょう。思い浮かぶ略語の意味が違うというのもあるあるです。

4.受診時に看護師だとバレないように振る舞うが結局バレてる

自分や子供の体調不良時で受診診した際、「できれば看護師だとバレたくない」という思いから、極力医療用語の使用を避けがちです。しかし隠しているつもりでもつい無意識に専門用語を発してしまって「もしかして看護師さんですか?」と聞かれた経験がある方も多いのではないでしょうか。

5.経験年数を積むと知らない医療用語について聞きづらくなる

ある程度看護師経験を積んだ後、転職や部署移動で診療科が変わった際にスタッフ間でのやり取りで聞き覚えのない専門用語を聞き流してしまった経験はありませんか?また、経験年数的にも「分からない」です「知らないです」とはなかなか言いづらくなってくるものです。しかし病院によっても略語の呼び方が違うなど特殊な場合があるので、わからない言葉はその場で意味を聞いて、知識を深めるのが賢明です。

6.聞き慣れない医療用語の勘違い

実習指導の場面で、ある学生さんが「コアグラ様」を「フォアグラ様」だと思い込み間違ったまま発言してしまったことがありました。見慣れない、聞きなれない医療用語を勘違いして覚え、指摘された時は赤面沙汰です。しかし誰もが一度は通る実習生や新人時代のあるあるかもしれませんね。

7.無意識に専門用語を使ってしまい家族に伝わらない

日常的に仕事で使っている言葉をプライベートでも無意識に使ってしまい、家族に伝わないというのもあるあるです。「包布交換しといてくれる?」とお願いしても「抱負??急に何の話?」と全く噛み合わないなんてことも。しかし家族で医療系のドラマを見ているときは、話している医療用語が分かるため尊敬の眼差しで見られて照れつつも悪い気がしません。

まとめ

普段当たり前に使っている医療用語や略語もこうして見るとかなり独特で、医療従事者以外の方や新人さんが聞くと何だか分からずに戸惑ってしまうのも納得です。しかし、いくら経験年数を積んでも診療科が変わると知らない略語のオンパレード、といった状況になることもありますよね。改めて看護は日々勉強だと感じさせられます。一方で、生活でも無意識に医療用語を使ってしまうベテラン看護師の皆さんは、周りの人から看護師独特の話し方だなと思われているかもしれません。

ライタープロフィール

【市原 歩】ナースLab認定ライター

現役看護師16年目。整形外科病棟勤務。 20~30代前半まで副業でDJとして都内のCLUBで活動していた。 2021年~WEBライターとして医療情報メディアでのコラム、美容系の施術解説記事などを 執筆している

ナースLabホームページ