1:講師や参加者と同じ悩みを共有できる

日々、どのように患者さんにアプローチしていけば良いのか八方塞がりなることがあります。病院によっては、認定看護師、専門看護師の介入によって解決出来る事があるかもしれませんが、すべてに行き届いているわけではありません。

精神科病棟で働いていた時、入浴拒否の強い患者さんがいました。スタッフ数名で説得し、あの手この手をやりつくしましたが、全く同意が得られません。

そんな中、外部研修でお会いした講師の方と、事例について話し合いました。すると、病棟の洗面所で行水をやめない方への介入で「どうして注意し続けるのかよくわからなくなってしまったの」という内容。何気ない言葉でしたが、講師の方でさえ、同じような事で悩むこともあるのだと、自分の心がふと軽くなったことを覚えています。

看護師は、法律や病院のルール、エビデンスや医師の指示の下で働いています。もちろん患者さんの社会的背景にも考慮しなければなりません。

「こうしたほうがいいに決まっているが、自分の力だけではどうにも出来ない」ということがたくさんあります。一緒に参加している看護師も意外と同じような悩みを抱えていたりして、直接の解決にはならずとも共感しあえたり、ヒントになることも。

また、研修を通して解決困難な事例に対し、チームや他職種間で思いを共有することが大事だと知りました。自分が難しいと思っていることに関しても素直に言葉にすることで、他職種の意見をこれまでより興味を持って聞けるようになりました。

2:自分では補いきれない新しい知識、技術に触れよう!

循環器病棟で勤務して数年が経過した頃。仕事に慣れ、病棟のルールもわかってきましたが、とても忙しい毎日でした。この医師にはどのタイミングで指示をもらうとか、今は話しかけてはいけない時……。とか、そんな裏マニュアルばかりが頭の中で先行してしまい、何となく仕事に対する意欲が持てなかったことがあります。医療機器に囲まれ救急対応も多く、自分がどこまで患者さんの病状や治療について理解できているのか今一つ自信が持てませんでした。

このままではいけないと思い、重い腰を上げて一発念起。補助循環(IABP、PCPS)について学べる1日セミナーに参加しました。短い時間でしたが、疾患や病態、管理の方法、看護、合併症など、細やかな説明はもちろん動画を通じて学ぶことも多く、大変満足しました。いくら医師の指示のもととはいえ、患者さんの命を預かる業務にかかわっている責任と恐怖は計り知れません。知識を身に付けることで以前より、自信をもって患者さんのケアや診療の介助に臨むことができるようになりました。こうした学びが自身のストレス軽減にもつながると改めて感じました。

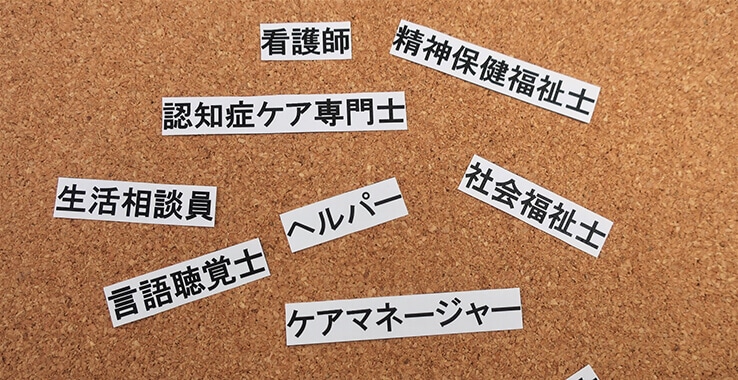

3:幅広い分野で活躍する看護師に出会い様々な働き方や考え方を知ることが出来る。

最近、講師の方々が口を揃えていうのは、日本の少子高齢〝多死〟社会についてです。

2025年には団塊の世代が75歳以上となり、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上といわれています。そのため、地域で過ごしながら適切な医療を受けることが出来るよう、地域包括ケアシステムの構築が図られています。看護師の特定行為、介護職の医療的ケアが認められる等各方面での法律も改正されてきています。「法律の範囲内で、それぞれの職種が出来る事をやっていく姿勢が大切」という講師の言葉が印象に残っています。

また、病院の外に出てみると多様な働き方や経歴を持った看護職に出会うことがあります。

予防医療に特化した看護師、在宅医療のスペシャリスト訪問看護師、海外で働く看護師など病棟だけでは触れられない価値観に出会えます。看護師の活躍の場は広がっているので、院外研修に参加することで刺激になり、今後の働き方についてのヒントが得られるかもしれません。

4:まとめ

院内のラダーに沿った研修はもちろんですが、看護協会や出版社主催の研修や看護師主催のセミナーなどもとても充実しています。受けてみるとこれからの看護や働き方の道しるべになることも。遠方でスケジュールが合わなくても、オンライン受講が可能です。ぜひ院外研修で多くの刺激を受けてみませんか。

~ライタープロフィール~

【リョウコ】ナースLab認定ライター

循環器、精神科病棟等で勤務経験あり。 現在子育て中。 おもに医師監修のもと母子保健、また介護分野の記事を作成しています。